커뮤니티

노을처럼

2020-09-23

문화

문화놀이터

문화놀이터

삶의 풍경이 머무는 곳

노을처럼

'글. 박소현'

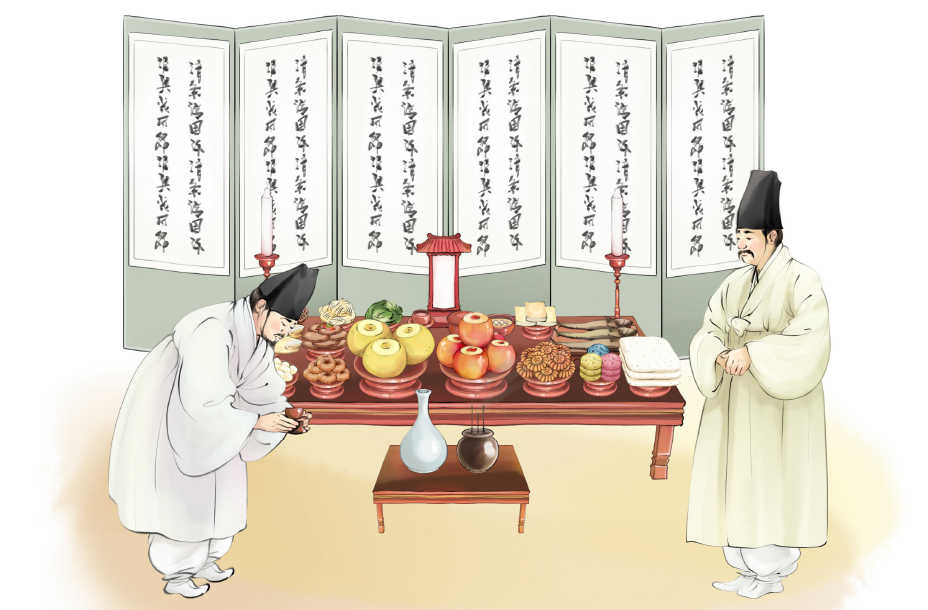

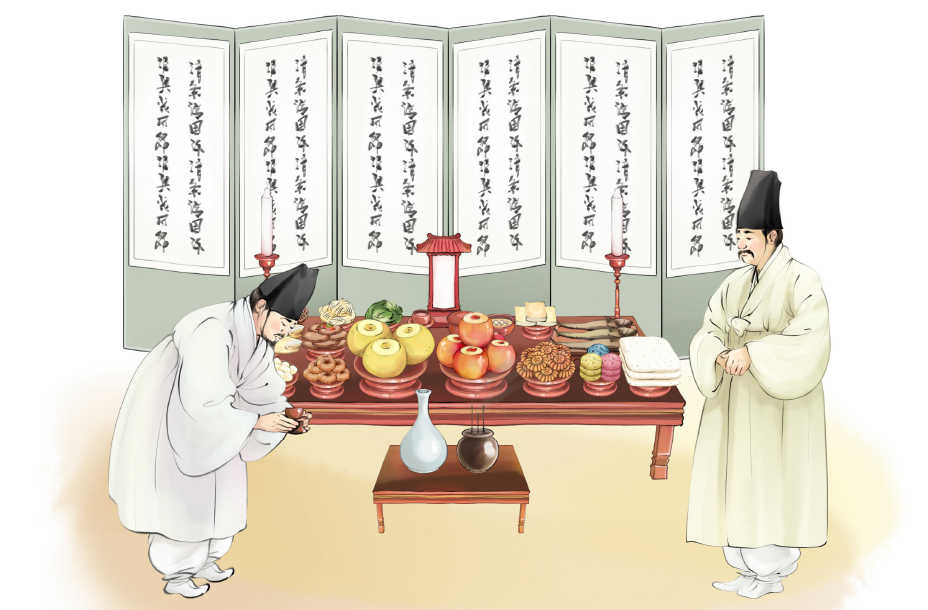

50년 넘게 시어머님이 지내던 제사를 모셔왔다. 평소 제사에 대해 별 거부감이 없는 나는 아무렇지도 않은데 정작 주위 사람들이 걱정을 한다. 제사가 하나도 아니고 세 번이나 되는데다 설과 추석 차례까지 지내야 하니 얼마나 힘들겠냐고. 하지만 나는 오히려 마음이 가벼워졌다. 명절이면 교통체증으로 인한 명절 증후군을 이제는 조금 덜 수 있을 거라는 얄팍한 계산도 한몫했을 것이다.

30년 전 추석, 태어난 지 세 달 밖에 안 된 딸아이를 안고 무려 열일곱 시간동안 귀성버스를 타고 시댁으로 갔던 일은 지금도 악몽처럼 남아있다. 도로가 주차장처럼 꽉 막힌 데다 휴게소도 아수라장이라 들어 갈 수가 없었다. 멀미를 하는지 딸아이는 자지러지게 울어대고, 세 살짜리 아들도 차 안이 답답한지 칭얼거리고…. 요즘 같았으면 짜증을 내기도 했으련만 동승했던 남편 회사 직원 가족들은 오히려 아기가 어디 아픈가 걱정을 하며 어린 나를 위로해 주었다.

제사를 물려주신 어머니는 내심 허전한 눈치였다. 외며느리로 평생을 신앙처럼 붙들고 있던 것을 내려놓는 심정이 어찌 평상심 같았을까. 결혼을 하고 처음 제사를 지낼 때, 아버님과 장손인 남편의 그 엄숙한 모습은 제사가 없는 집에서 자란 나에겐 신선한 충격이었다. 숨이 막힐 듯, 그 범접할 수 없는 카리스마라니. 남편에게 그런 이면이 있었다는 게 놀라운 일이었다. 한학을 했던 할아버지가 흰 종이에 붓으로 커다랗게 한자를 써서 벽에 붙여 놓으면 그걸 읽고 쓰며 공부를 했다는 그는 확실히 보통의 우리 또래보다 많은 한문을 알고 있다. 어린 손자가 한자를 다 익히면 떼어내고 다시 다른 글자를 써서 붙여놓았다는 할아버지는 자신만의 방법으로 가문을 이어 갈 손자를 교육시킨 게 아니었을까?

“너무 격식에 얽매일 필요는 없다. 찬물 한 그릇을 떠 놓아도 정성스레 지내면 되는기라.”

일 년에 일곱 번이나 기제사를 지내던 어머니는 일하는 며느리 힘들다며 세 번만 지낼 수 있게 제사를 합쳐 나에게 물려주었다. 그리고는 그동안 당신이 했던 복잡한 격식들을 간소하게 하라며 신신당부를 했다.

“할머니, 저도 제사 지낼 테니 걱정 마세요. 제가 좋아하는 피자나 치킨 차리면 돼요. 조상님들도 새로운 음식 먹어봐야지, 항상 같은 것만 드시면 싫증 날 거예요.”

요즘은 ‘피동치서(피자는 동쪽, 치킨은 서쪽)’가 대세라며 아들이 할머니께 농을 쳤다. 하기야 세월이 지나면 홍동백서니 좌포우혜니 하는 말들은 역사책에서나 배우는 옛이야기가 될지도 모른다. 세상은 급격히 변해 가는데 예전의 전통을 어찌 다 고수할 수가 있겠는가. 지역과 가문에 따라 제사 지내는 방법이 다르고 제사상에 올리는 제수도 다른데 풍습이 변하는 건 당연한 일이 아닐까. 퇴계 이황의 종가에서도 수백 년 동안 자정에 지내던 불천위(不遷位) 제사를 오후 6시에 지내기로 했다지 않은가. 핵가족 시대인 요즈음에 굳이 아들이 지내라는 법도 없을 것이다. 율곡도 외할머니로부터 기와집을 물려받고는 외가 제사를 지내며 외손봉사를 했다니 말이다.

집으로 돌아오는 길이었다. 대전을 막 지났을 무렵 어머님이 전화를 했다. 핸드백에 뭘 하나 넣어놓았으니 잘 챙기라며 서둘러 전화를 끊었다. 혹시나 내가 안 받는다고 할까봐 몰래 가방 제일 아래에 두툼한 봉투 하나를 넣어둔 것이었다.

“경수 엄마야 너한테 무거운 큰일을 지게 하는구나. 아무것도 해주지 못하고 적지만 무엇이든지 사는 데 보태 쓰거라”

마땅한 종이가 없었던지 수첩을 찢어서 꾹꾹 눌러 쓴 서툰 메모가 어머니의 마음인 양 따뜻했다. 늦은 나이에 대학원 공부를 하는 며느리에게 등록금에 보태라며 통장에 입금을 해 놓고도 아무 말씀을 안 하신 바람에 한참이 지난 후에야 발견하고는 안절부절 못했던 일도 스쳐갔다.

어머니는 외로우셨던 거다. 나와 함께 제수 음식을 만들 때면 남편이나 아들에게는 할 수 없었던 지난날의 애환들을 줄줄이 풀어 놓으셨다. 대학을 다니던 아버님이 안가도 될 군대를 친구 따라 가버리는 바람에 남편도 없이 아들을 낳았던 이야기부터, 연탄불에 엄청난 양의 생선을 구우면서 꾸벅꾸벅 졸았던 일까지…. 어머닌 나에게 그런 얘기들을 하면서 가슴속에 응어리진 한들을 조금씩 풀어내고 있었는지도 모를 일이다. 아들이 군대에서 며느리에게 보낸 편지조차 내용을 알고 싶어 했다는 시할머니 흉을 보면서 우린 서로 맞장구를 치기도 했다.

어머니에게 제사는 하나의 신앙이었다. 농사를 짓는 집이 아니라서 정신을 온통 제사에만 쏟고 있던 어머니가 그 끈을 놓아버리고 넓은 집에 홀로 남아 어떻게 외로움을 견디실지…. 버스가 서울에 닿을 때까지 나는 어머니가 준 그 봉투를 내내 만지작거리고 있었다. 어머니의 그 깊은 배려가 노을처럼 서서히 내 가슴을 적시고 있었다.

30년 전 추석, 태어난 지 세 달 밖에 안 된 딸아이를 안고 무려 열일곱 시간동안 귀성버스를 타고 시댁으로 갔던 일은 지금도 악몽처럼 남아있다. 도로가 주차장처럼 꽉 막힌 데다 휴게소도 아수라장이라 들어 갈 수가 없었다. 멀미를 하는지 딸아이는 자지러지게 울어대고, 세 살짜리 아들도 차 안이 답답한지 칭얼거리고…. 요즘 같았으면 짜증을 내기도 했으련만 동승했던 남편 회사 직원 가족들은 오히려 아기가 어디 아픈가 걱정을 하며 어린 나를 위로해 주었다.

제사를 물려주신 어머니는 내심 허전한 눈치였다. 외며느리로 평생을 신앙처럼 붙들고 있던 것을 내려놓는 심정이 어찌 평상심 같았을까. 결혼을 하고 처음 제사를 지낼 때, 아버님과 장손인 남편의 그 엄숙한 모습은 제사가 없는 집에서 자란 나에겐 신선한 충격이었다. 숨이 막힐 듯, 그 범접할 수 없는 카리스마라니. 남편에게 그런 이면이 있었다는 게 놀라운 일이었다. 한학을 했던 할아버지가 흰 종이에 붓으로 커다랗게 한자를 써서 벽에 붙여 놓으면 그걸 읽고 쓰며 공부를 했다는 그는 확실히 보통의 우리 또래보다 많은 한문을 알고 있다. 어린 손자가 한자를 다 익히면 떼어내고 다시 다른 글자를 써서 붙여놓았다는 할아버지는 자신만의 방법으로 가문을 이어 갈 손자를 교육시킨 게 아니었을까?

“너무 격식에 얽매일 필요는 없다. 찬물 한 그릇을 떠 놓아도 정성스레 지내면 되는기라.”

일 년에 일곱 번이나 기제사를 지내던 어머니는 일하는 며느리 힘들다며 세 번만 지낼 수 있게 제사를 합쳐 나에게 물려주었다. 그리고는 그동안 당신이 했던 복잡한 격식들을 간소하게 하라며 신신당부를 했다.

“할머니, 저도 제사 지낼 테니 걱정 마세요. 제가 좋아하는 피자나 치킨 차리면 돼요. 조상님들도 새로운 음식 먹어봐야지, 항상 같은 것만 드시면 싫증 날 거예요.”

요즘은 ‘피동치서(피자는 동쪽, 치킨은 서쪽)’가 대세라며 아들이 할머니께 농을 쳤다. 하기야 세월이 지나면 홍동백서니 좌포우혜니 하는 말들은 역사책에서나 배우는 옛이야기가 될지도 모른다. 세상은 급격히 변해 가는데 예전의 전통을 어찌 다 고수할 수가 있겠는가. 지역과 가문에 따라 제사 지내는 방법이 다르고 제사상에 올리는 제수도 다른데 풍습이 변하는 건 당연한 일이 아닐까. 퇴계 이황의 종가에서도 수백 년 동안 자정에 지내던 불천위(不遷位) 제사를 오후 6시에 지내기로 했다지 않은가. 핵가족 시대인 요즈음에 굳이 아들이 지내라는 법도 없을 것이다. 율곡도 외할머니로부터 기와집을 물려받고는 외가 제사를 지내며 외손봉사를 했다니 말이다.

집으로 돌아오는 길이었다. 대전을 막 지났을 무렵 어머님이 전화를 했다. 핸드백에 뭘 하나 넣어놓았으니 잘 챙기라며 서둘러 전화를 끊었다. 혹시나 내가 안 받는다고 할까봐 몰래 가방 제일 아래에 두툼한 봉투 하나를 넣어둔 것이었다.

“경수 엄마야 너한테 무거운 큰일을 지게 하는구나. 아무것도 해주지 못하고 적지만 무엇이든지 사는 데 보태 쓰거라”

마땅한 종이가 없었던지 수첩을 찢어서 꾹꾹 눌러 쓴 서툰 메모가 어머니의 마음인 양 따뜻했다. 늦은 나이에 대학원 공부를 하는 며느리에게 등록금에 보태라며 통장에 입금을 해 놓고도 아무 말씀을 안 하신 바람에 한참이 지난 후에야 발견하고는 안절부절 못했던 일도 스쳐갔다.

어머니는 외로우셨던 거다. 나와 함께 제수 음식을 만들 때면 남편이나 아들에게는 할 수 없었던 지난날의 애환들을 줄줄이 풀어 놓으셨다. 대학을 다니던 아버님이 안가도 될 군대를 친구 따라 가버리는 바람에 남편도 없이 아들을 낳았던 이야기부터, 연탄불에 엄청난 양의 생선을 구우면서 꾸벅꾸벅 졸았던 일까지…. 어머닌 나에게 그런 얘기들을 하면서 가슴속에 응어리진 한들을 조금씩 풀어내고 있었는지도 모를 일이다. 아들이 군대에서 며느리에게 보낸 편지조차 내용을 알고 싶어 했다는 시할머니 흉을 보면서 우린 서로 맞장구를 치기도 했다.

어머니에게 제사는 하나의 신앙이었다. 농사를 짓는 집이 아니라서 정신을 온통 제사에만 쏟고 있던 어머니가 그 끈을 놓아버리고 넓은 집에 홀로 남아 어떻게 외로움을 견디실지…. 버스가 서울에 닿을 때까지 나는 어머니가 준 그 봉투를 내내 만지작거리고 있었다. 어머니의 그 깊은 배려가 노을처럼 서서히 내 가슴을 적시고 있었다.