교육

NZINE 에디터

2016-04-18

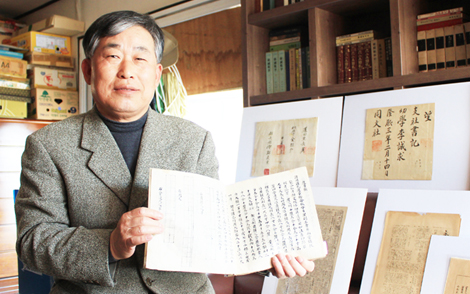

세월에 익혀진 황홀한 책 보따리 - 고서(古書) 수집가 남요섭 씨

''

봄빛이 가득한 들판을 달렸다. 딱히 비밀스러운 장소도 아니다. 야산 중턱에 자리 잡은 컨테이너 문을 여는 순간, 엄청난 빛이 다가오는 듯 새로운 세상이 뽀얗게 열리고 있었다. 방마다 책들이 지천이다. 차곡차곡 박스에 담겨진 책들이 도대체 몇 권이지 가늠조차 할 수 조차 없었다.

“제대로 정리하면 한 이만권정도 되지 않을까요?”

빼곡히 쌓인 고서들이 세상으로 제 몸을 드러내지 못한 채, 어두운 공간에서 웅크리고 있다. 그가 소장하고 있는 고서는 포괄적이다. 누군가가 밑줄을 그어가며 열심히 읽었던 수십 년 된 소설책, 100여 년 전 조선의 연인(戀人)들이 주고받았을 한문 연애편지, 1934년 독도지도가 명백히 기록된 조선총독부가 만든 지도 교과서, 조선 인조 때 사용된 충청도의 옛 지도인 공청도(公淸道)를 볼 수 있었다. 한글과 국문학에 관한 서적을 비롯해 옛 지도책과 향토지에 이르기까지 다양한 분야의 책들이 고서수집가의 열정을 대변해주고 있었다.

창고 가득하게 세월이 오롯이 담긴 오랜 된 책을 30년간 모아 온 수집가를 만났다. 시인이며 고서수집가인 남요섭 씨다. 단순히 신기한 물건들을 살펴보는 것도 좋겠지만, 그 속에서 사람들의 이야기를 찾아보는 재미도 쏠쏠하다.

그가 풀어낸 황홀한 책 보따리를 열어보자. 화사한 봄빛에 기지개를 켜는 세월에 익혀진 책(冊)들의 이야기가 아지랑이처럼 하늘로 폴폴 오른다.

오래된 책과의 인연은 운명적인 삶

“고서 수집은 보물찾기와도 같습니다. 좋은 책을 만나면 심장이 멈추고 숨이 막힙니다. 켜켜이 쌓인 먼지를 털고 책장을 열면 그 속에 담긴 선인들의 숨결을 고스란히 느낄 수 있으니 그 순간 정말 행복합니다.”

남요섭씨의 고서 수집은 유별나다. 어릴 때부터 쓰기와 책 읽기를 좋아했다. 가정형편이 좋지 못해 마음껏 책을 구입할 수 없었던 남씨가 자연스럽게 찾게 된 곳이 헌책방이었다. 청주 중앙극장 주변과 대성여고 부근 헌책방은 그의 단골 순례 코스였다. 점차 고서의 매력에 빠지던 그는 마침내 서울 청계천, 연신내, 광주, 부산 등 전국의 고서점을 찾아 나섰다. 본격적인 고서 사냥이 시작된 것이다.

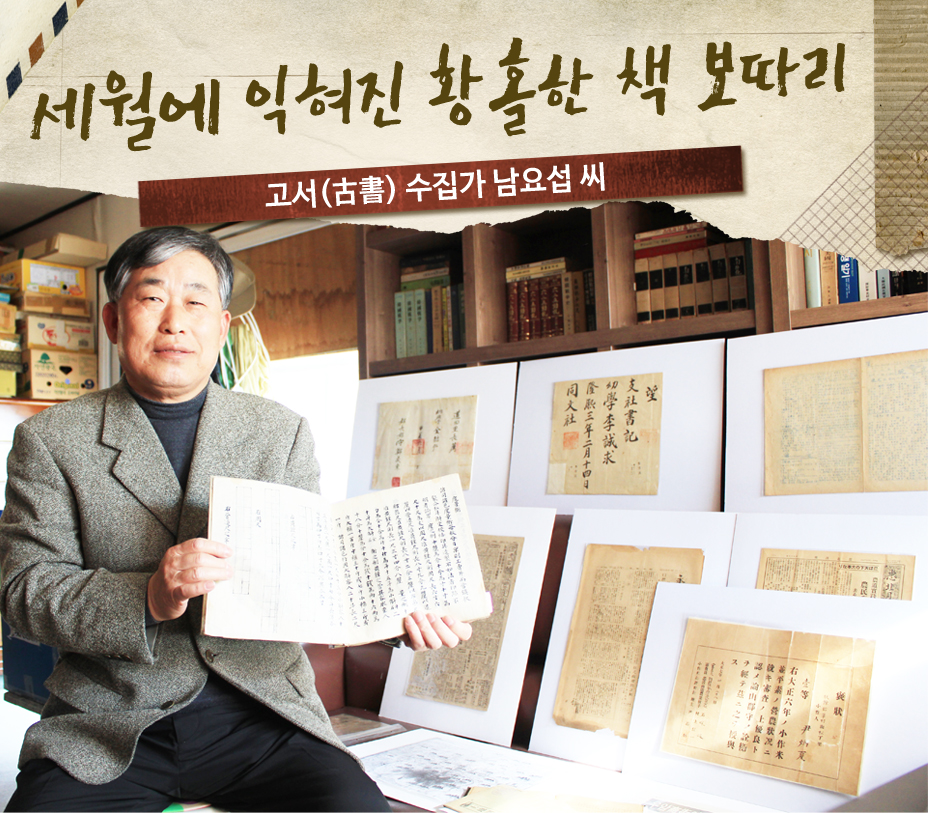

“헌책 더미에서 희귀한 서적을 발견할 때의 희열은 뭐라 표현할 수 없습니다. 그 맛에 고서를 수집하는 거죠.”

고서를 찾는 방법은 여러 가지다. 80년대 만해도 이사 가는 집에서 버린 책들은 그에게는 더할 나위 없는 것들이었다. 일제강점기에 쓰던 교과서, 조선시대부터 내려오는 필사본들이 범인에게는 한낱 쓸모없는 휴지조각이었지만, 그에게는 값진 보물이었다. 이렇게 얻은 책들 중 1481년도 성종 때 ‘두시언해’와 1787년 정종 11년 때의 ‘정음통석’등이 있다.

독도가 선명히 그려진 일제교과서 ‘초등지리서부도’ 소장

남요섭씨는 37년간 공직생활을 끝에 2010년 시설관리공단에서 정년퇴직을 했다. 그의 남다른 취미가 주위 시선에 띠고 입방아 오르는 것을 최대한 자제하려고 했다. 남들 눈에 띄지 않기 위해 모두가 다 퇴근하면 그때 소각장에 가서 책을 수집하곤 했다.

그가 ‘공무원으로서 업무에 충실하고 취미로 인해 남에게 불편을 주지 말자.’라는 신념으로 살아온 그였다.

남요섭 씨가 세간의 화제가 된 것은 독도가 한국 땅임을 증명하는 교과서를 소장해 세상에 알린 후부터다. 그것은 일제강점기 때 조선총독부가 제작한 ‘초등지리서부도’였다. 이 책은 1934년(소화9년) 조선총독부가 직접 제작한 지리교과서용 부도로 10~11쪽 ‘중부조선’편 울릉도 옆 독도가 죽도(竹島)로 선명하게 표시되어 있었다.

남 씨는 “약 27년 전 헌책방에서 구입한 것입니다. 무엇보다도 학생들을 교육한 교과서에 독도가 한국 땅임을 명시한 것이 중요하다고 생각합니다.”라고 말한다.

그 시대와 같은 일본지역 지도에는 독도가 등장하지 않아 일본이 독도를 조선의 영토로 간주했음을 보여주는 확실한 증거로 평가되고 있다.

한편 그는 300여년 전 독도를 우리 영토로 또렷하게 표시한 조선전도 ‘천하도’도 소장하고 있다. 또한 우리고장 충북과 관련된 옛 지도인 ‘공청도’도 눈길을 끈다. 현재 사용하고 있는 ‘충청도’는 충주와 청주에서 한 자씩 따서 지은 이름이다. 삼한시대에 마한에 속하였고 삼국시대에는 삼국의 각축지였던 충청도는 시대 상황에 따라 영토 변경이 잦았던 곳이다. 임진왜란이 끝난 뒤인 선조 35년(1602)에 충주에서 공주로 감영을 옮겼다. 그러나 그 뒤에도 이곳 충청도 지역에서 역모사건이 나거나 불미스러운 일이 있을 때마다 공홍도(1628) 홍충도(1656) 공청도(1729) 공충도(1825) 등의 이름으로 바뀌기도 하였는데 1729년에 발간한 ‘공청도’를 소장하고 있으니 사료적 가치가 높다고 할 수 있다.

‘책 박물관’이 생긴다면 기증하고 싶어

“평생 모아온 소중한 책들을 모든 사람들과 함께 하고 싶습니다. 우리 고장 충북에 ‘책 박물관’이라도 생긴다면 기꺼이 기증하고 싶은 마음입니다.”

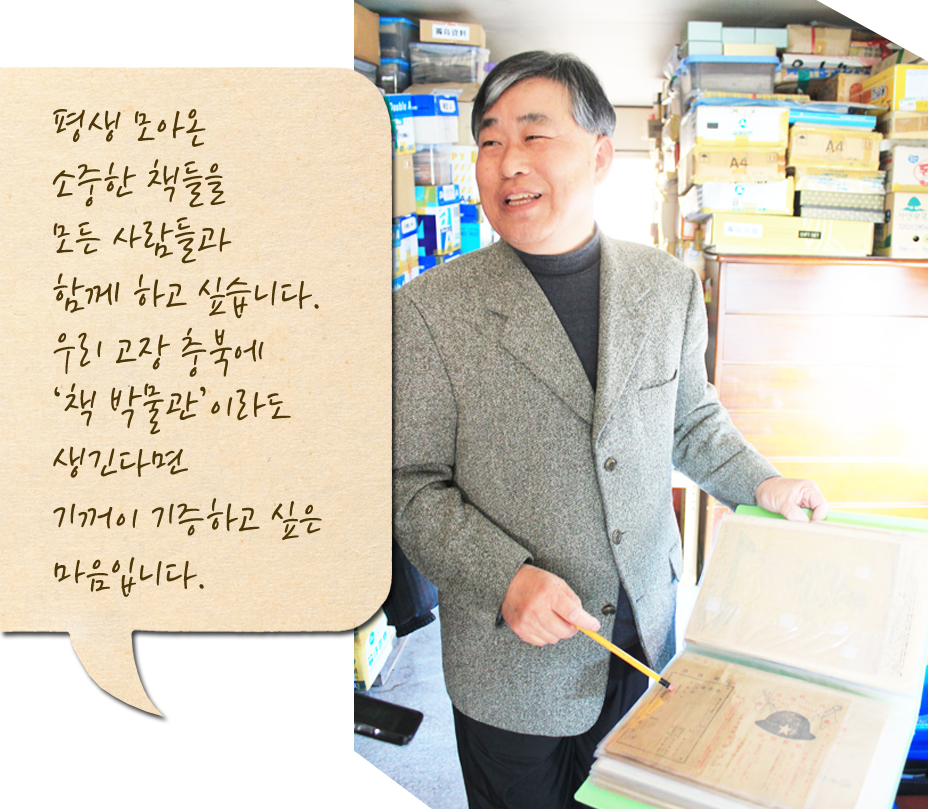

그의 취미는 고서수집이지만 시인, 화가(깡통화), 공무원 등의 신분으로 다양한 삶을 살아왔다. 74년 공무원 임용 때 가슴에 달았던 리본을 모으기 시작남씨는 퇴직할 때까지 리본을 모았다. 남들이 눈여겨보지 않는 작은 것에 그는 생명을 주고 가치를 부여했다. 각종 행사장에서 쓰는 리본이란 리본은 모두 모은 그는 “한번 쓰고 버려지는 리본이지만, 시대별로 모아놓으면 행사 리본을 통해 지방행정의 홍보사를 연구하는데 도움이 될 것”이라고 말한다. 1997년에는 ‘오늘의 문학사’에서 탐서록, 화병 등으로 시인으로 등단하기도 했다. 그해 5월에는 청주에서 재활용 깡통을 모아 난, 분재, 수석, 인물 등을 소재로 깡통에 그림을 그려 ‘깡통화가’로 명성을 떨치기도 했다.

“고서, 희귀본, 독도자료, 6.25자료, 신문자료, 근현대사 자료, 행정자료, 기념메달, 거북이 등 정리를 해서 전시회를 열고 싶습니다. 소중한 고서자료를 더 이상 보관하기도 힘에 부칩니다. 이 소중한 자료들을 모든 사람들과 함께 보고, 역사로 길이 보전되길 바랍니다.”

평생 고서를 수집하는 열정 속에 살아왔다. 고서만 수집하는데 모든 비용을 사용하기 위해 18평 아파트에 살아야 했고 그 흔한 자가용도 없이 살아온 그였다. 시간이 허락되면 책을 찾아 전국으로 돌아다녔다. 그의 소망처럼 귀중한 자료들이 제대로 보관되어 전시되는 ‘책 박물관’의 등장을 기원해 보는 것이다.

해당 카테고리의 다른 글

-

2025-05-21 10:08:05

-

2025-05-07 09:46:51

-

2025-04-23 09:38:12

-

2025-04-09 09:05:50

-

2025-03-26 09:40:34