교육

NZINE 에디터

2016-05-04

남요섭의 작은 박물관 - 달력의 기원

''

지금은 통신이 발달되어 서로 안부를 묻거나 소식을 쉽게 접할 수 있다. 특히 기념일이 있으면 곧바로 문자로 축하인사를 건넨다. 예전 달력에는 가정의 대소사는 물론 이웃, 친지들의 기념일까지 빼곡하게 써놓았다. 그래서 어느 집을 가더라도 무슨 날에 어떤 일이 있는지 소상히 알 수 있었다. 그런 게 우리네가 사는 이웃과의 정이고 삶의 중심이었다.

캘런더는 라틴어 kalendarium 에서 유래된 말이다. 로마에서는 kalendarium 은 원래 빚을 적어 놓은 장부를 가리켰다. 빚에 대한 이자를 매달 첫날(kalends)에 주는 당시 풍습에서 이런 이름이 생겨났던 것이다. 그날이 되면 전문적으로 외치며 알려 주는 사람가지 있었다고 한다. 그런 까닭에 그리스어의 '크게 외치라' 라는 뜻의 캘린즈가 매달 첫날을 가리키게 된 것이다.

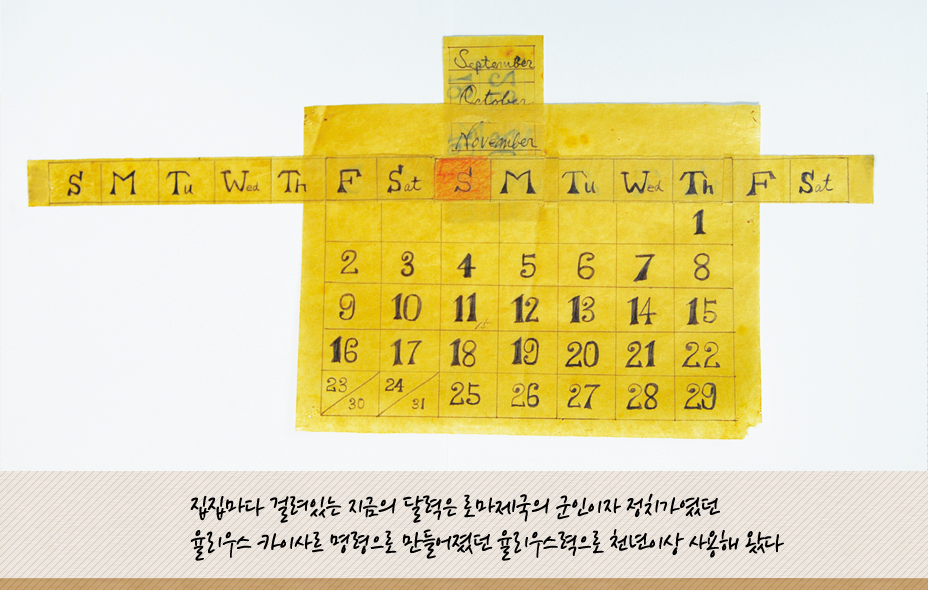

집집마다 걸려있는 지금의 달력은 로마제국의 군인이자 정치가였던 율리우스 카이사르 명령으로 만들어졌던 율리우스력으로 천년이상 사용해 왔다. 일 년의 평균 길이를 365.1/4일을 기준으로 만들어졌다. 그러나 1/4일은 하루로 칠 수 없었기 때문에 4년 중 3년은 1년의 길이를 365일로 하고 4번째 해에는 윤년으로 366일로 정하여 이것을 되풀이하여 사용했다.

카이사르가 달력을 만들게 하였을 때 그에 참여한 전문가들은 1년의 길이가 미소하나마 잘 못 계산된 사실을 알고 있었다고 한다. 그들의 계산에 의하면 1일의 정확한 길이는 자신들이 정한 길이보다 11분이 더 긴, 길이였던 것이다. 11분이라는 시간은 1년의 세월에 비교하면 별것이 아니지만, 몇 백 년이 흐른 후에는 며칠의 오차가 생기게 되는 것이다. 그래서 서기 325년에 이르러서는 4일의 오차가 나게 되었다. 이 오차는 밤낮의 길이와 밤의 길이가 같아지는 춘분과 추분의 날짜도 알 수 있게 된다. 따라서 율리우스력에 의하면 3월 25일이 춘분이어야 하는데도 4일이 앞서는 3월 21일에 춘분을 맞게 된다.

해가 거듭됨에 따라 날짜는 점점 실제의 춘분보다 뒤져서 16세기 중엽에는 서기 325년에 정한 날짜보다 10일의 오차가 생기게 되었다. 이와를 정정하기 위해서 노마법왕 ‘그레고리우스’13세는 그레고리우스력이라고 불리는 새로운 달력을 1582년에 만들게 되었다. 그레고리우스력은 4년마다 윤년을 두는 것은 전과 다름이 없으나 400년에 3일씩 달력의 날짜를 줄이기로 한 것이다. 이렇게 고친 달력은 1만 년에 3일 밖에 틀리지 않게 됨으로써 실용상 큰 지장을 주지 않게 되었다. 이것이 현재 사용하고 있는 달력의 기준이 되었다.

이렇게 달의 변화가 계속이어 지는 것을 숫자로 셀 수 있어 달력으로 쓰이게 되었다. 달력이라는 말은 공표라는 라틴어에서 유래했다. 로마 사제들이 새로운 초승달이 하늘에 나타나는 밤을 새로운 달의 시작일로 공표했기 때문이다.

이것이 태음력인데 이 lunar라는 단어는 달을 뜻하는 라틴어에서 나왔다. 그러나 오늘날 우리는 달력을 귀중이 여겨지고 있으며 가정마다 달력이 없는 집은 없을 것이다. 우리는 달력에 대한 상식은 알아야 한다.

점점 사라지는 달력

우리나라 달력은 조선시대에 관상감(觀象監)에서 달을 중심으로 하는 음력 날짜와 60갑자에 의한 연도와 1년을 24절기로 나눈 역서를 인쇄 배포하였다.

일반인들은 만세력 도는 천세력이라는 불리는 수십 년 단위로 역서를 필사하여 활용하고 전해졌으며 매년 개인이 24절기의 절후표를 만들어 사용하기도 하였고 일제강점기에도 조선총독부에서 책력을 인쇄본으로 제작하여 보급하였다.

해방이후에는 한 장씩 뜯는 일력과 12장으로 된 월력과 1년 12달이 한꺼번에 들어간 국회의원 달력이 유행해왔으며 수집가들이 사이에는 예쁜 여배우 사진이 들어간 달력이 인기를 끌었다.

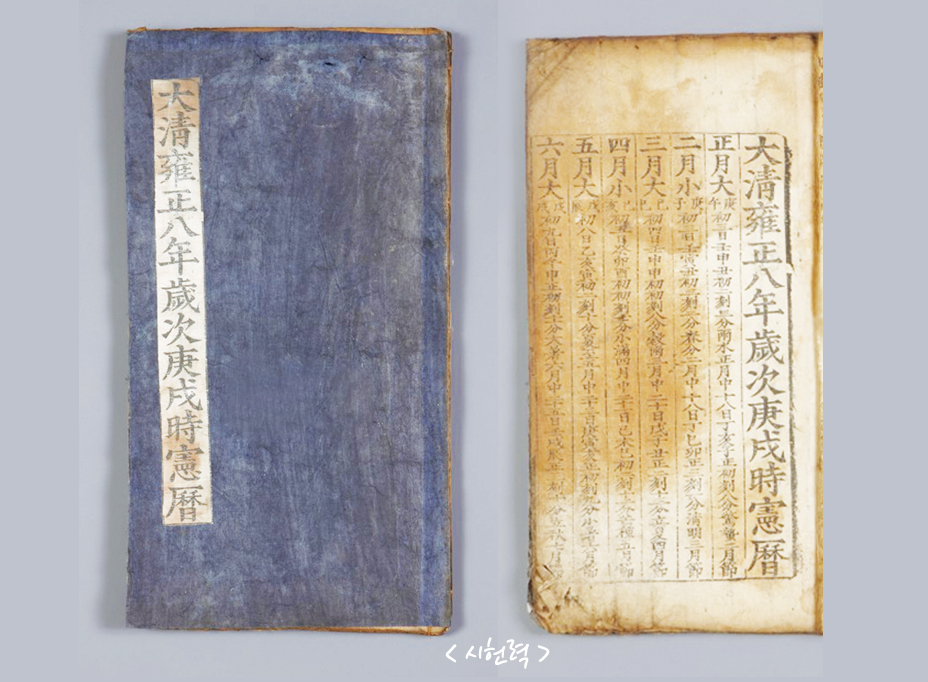

조선시대의 달력인 시헌력은 서양 역법을 기초하여 만든 청나라 역법으로, 현재 사용하고 있는 음력의 공식 명칭이었습니다. 그 이전에 사용되던 역법이 동지를 기점으로 24기氣를 균등하게 취한 평기법(平氣法)이었던 것과 달리, 시헌력은 황도를 15°씩 분할하여 태양의 각 분점을 통과할 때를 취하는 정기법(定氣法)을 사용하여 24절기를 측정하였다.

서양의 역법을 바탕으로 만든 것으로, 일식이나 월식, 24절기의 계산이 동양의 역법 보다 정확했다. 시헌력에는 지구설(地球說)에 기초한 서양의 우주론, 프톨레마이오스, 코페르니쿠스, 티코브라헤 등의 행성운동 이론, 구면球面 삼각법을 비롯한 서양 기하학 등 서양 천문학이 적용되었다.

중국에서는 1645년부터, 조선은 1654년부터 발간하여 사용하여 대한제국 때 명시력(明時曆)으로 개칭될 때까지 조선시대의 공식 달력으로 사용되었다.

조선 초기까지 불과 4천책만 발행하여 특권층의 향유물이던 역서는 18세기 말 이후 1만5천 책 이상 발행되어 지방 양반과 서민들도 사용할 수 있었는데, 이 자료는 1730년 관상감(觀象監)에서 제작한 역서이다.

1948년 충북 오창금융조합에서 제작한 프린트된 달력이다. 오창금융조합 하단에 보면 일부가 뜯겨져 나간 부분이 있다. 당시는 시대적으로 궐연초가 아닌 봉지에 담아 있던 봉지에 들어 담배로 달력 일부를 뜯어서 사용했던 것으로 볼 수 있다. 또 다른 오래된 달력은 1940년대 학생이 직접 만든 노루지로 된 만년달력이다. 지금은 구하고 싶어도 찾을 수 없는 희귀본이다.

해당 카테고리의 다른 글

-

2025-05-21 10:08:05

-

2025-05-07 09:46:51

-

2025-04-23 09:38:12

-

2025-04-09 09:05:50

-

2025-03-26 09:40:34