교육

NZINE 에디터

2016-10-13

더 높고 더 멀리 오르기 위한 뜨거운 시간, 자유학기

''

10월을 맞이하는 자세는 세대에 따라 다르다. 학교를 졸업한 성인들은 켜켜이 물들어 가는 단풍으로 마음이 두근두근 설레지만, 학생들은 중간고사 기간이 다가오며 마음이 조마조마 불안한 시기이다.

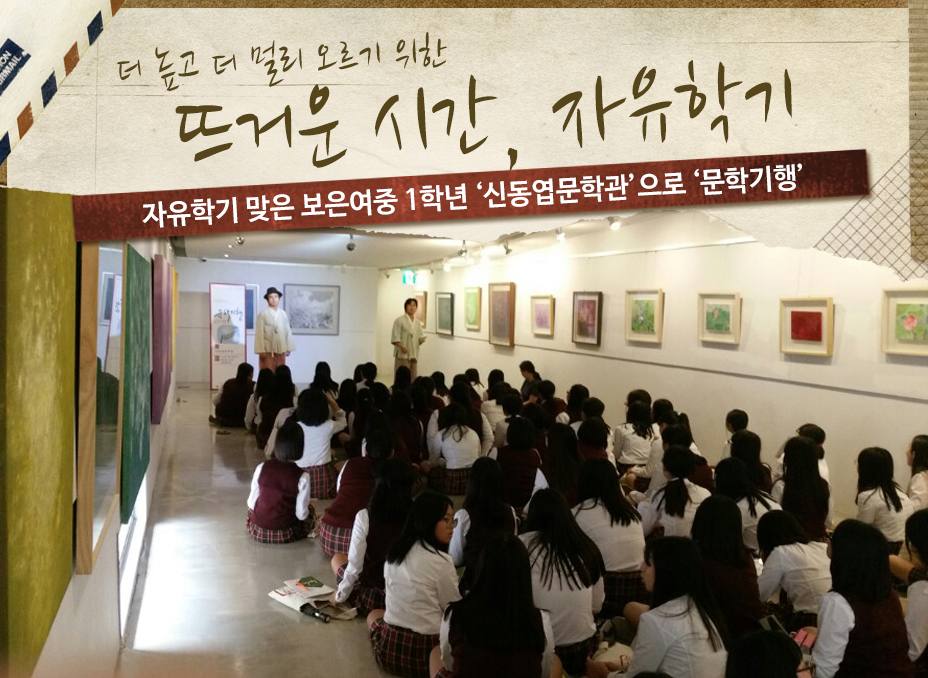

한창 공부할 나이이기도 하지만 자신의 미래에 대해 진지한 고민이 필요한 청소년기. 이 중요한 시기에 ‘나’를 공부하는 새로운 교육과정이 생겼다. 바로 자유학기제가 그것이다. 보은 여중 1학년 학생들이 자유학기를 맞아 신동엽시인의 생가와 신동엽문학관을 돌아보는 현장체험학습을 떠났다.

교실 안에서 시의 주제와 표현법을 암기하듯이 배우던 공부에서 벗어나 가슴으로 시를 읽고, 마음으로 시인을 만나는 시간을 마련했다.

자유학기, 사고의 유연함을 기른다.

자유학기제는 중학교 교육과정 중 한 학기 동안 중간·기말고사 등 시험 부담에서 벗어나 자신의 꿈과 끼를 발견하고 다양한 체험활동을 하는 시간이다. 오전에는 수업에 대한 흥미를 높여 토론, 문제해결, 프로젝트 학습 등 활동 중심으로 국·영·수 등 기본 교과목의 수업이 진행되고, 오후에는 진로탐색·동아리·예술·체육 활동 등의 수업을 다양하게 실시한다.

또한 중간·기말고사 등 특정기간에 실시하는 지필시험은 치르지 않는 대신 학생들이 학습한 내용을 얼마나 이해하는지 확인할 수 있도록 형성평가·자기성찰 평가 등을 치르게 된다.

자유학기제는 2013년 42개 연구학교의 시범운영을 시작으로 2014년과 2015년에는 희망학교로 확대 운영했고, 2015년 2학기에 서울에서는 모두 384개 중학교 가운데 60%(230개)가 자유학기제를 시행했다. 올해부터는 전국 3200여개 모든 중학교에서 학교장이 학부모와 교사의 의견을 수렴해 1학년 1학기나 2학기, 2학년 1학기 중에서 한 학기를 골라 자유학기제를 운영하고 있다.

자유학기제로 정해진 학기에는 스포츠 활동, 음악, 미술 등 예체능 교육이 강화되고, 학생들 스스로 진로를 탐색하게 하는 취지의 현장 체험학습을 하며 직접 경험하는 직업 체험을 통해 미래에 자신이 갖고 싶은 직업을 탐색하도록 돕는 것이 특징이다.

신동엽, 시대정신 담은 뜨거운 시를 쓴 저항시인

‘껍데기는 가라/ 사월도 알맹이만 남고/ 껍데기는 가라.// 껍데기는 가라/ 동학년 곰나루의, 그 아우성만 살고/ 껍데기는 가라.// ..중략...//한라에서 백두까지/ 향그러운 흙가슴만 남고/ 그, 모오든 쇠붙이는 가라.//’ 신동엽 시인의 시 ‘껍데기는 가라’의 일부분이다. 올해 2학기가 자유학기로 지정된 보은여중 1학년 학생들은 신동엽 시인의 생가와 신동엽 문학관을 방문했다. 교과서를 벗어나 시인이 생활했던 공간을 직접 찾아가 시인이 어떤 생각을 하며 살았을지 공감해보고 마음으로 작품을 느껴보면서 입체적으로 문학을 공부하는 시간을 마련했다.

충남 부여에서 태어난 신동엽 시인은 4·19혁명과 분단된 조국이라는 안타까운 시대적 상황을 담아 ‘껍데기는 가라’, ‘누가 하늘을 보았다 하는가’ 등을 쓴 저항시인이다. 일제강점기에 태어나 어린 시절 나라 잃은 설움과 더불어 극심한 가난을 겪었던 시인은 광복 이후, 1959년 29세의 나이에 신춘문예에 등단하면서 시인의 길을 걷게 된다. 이후 시대정신을 담아 뜨거운 가슴으로 절절히 쓴 시들을 발표하여 독자들의 가슴을 울렸지만 안타깝게도 39세의 나이로 요절하고 말았다.

자유학기제, 본질에 좀 더 다가갈 수 있는 시간

이날 문학기행에 참여한 한 학생은 “자유학기라고 해서 일부 어른들이 걱정하는 것처럼 전혀 공부를 하지 않는 것이 아니”라며 “교실에서만 배우던 문학수업을 오늘처럼 작가의 생가를 찾아가 살펴보고 공감해보면서 좀 더 여유 있게 공부하는 것이다. 오늘 문학기행은 앞으로도 무척 기억에 남을 것 같다”고 말했다.

교육부는 학생들이 스스로 자신의 적성과 미래에 대한 탐색하고 고민하는 경험을 통해 지속적으로 자기 자신을 성찰하고 발전할 수 있는 기회를 제공하고, 자기주도 창의학습 및 미래지향적 역량이 가능한 교육으로 전환하기 위해서 자유학기제를 시행한다고 그 취지를 설명하고 있다. 그 취지가 지나치게 원대하게 보이기도 하지만 문학을 이해하기 전에 주제를 먼저 생각하고, 수사법을 찾아내야 하는 것이 그동안 학생들이 주로 공부했던 국어학습 방법이었던 것을 생각하면 어느 정도 이해가 된다. 작가의 마음을 공감해 보기도 전에 글자하나에 현미경을 대고 확대해보고, 문장을 쪼개서 분석하는 습관부터 가르치지 않았는지 잠시 뒤를 돌아보는 시간이 되었기를 바란다.

해당 카테고리의 다른 글

-

2025-05-21 10:08:05

-

2025-05-07 09:46:51

-

2025-04-23 09:38:12

-

2025-04-09 09:05:50

-

2025-03-26 09:40:34