교육

NZINE 에디터

2015-11-09

한글, 큰 글 가운데 오직 하나뿐인 좋은 글

''

"세계에서 가장 훌륭한 글자는 한글이다.”

소설 ‘대지’로 노벨문학상을 받은 ‘펄벅’의 말이다. 많은 사람들이 1997년, 한국의 문화재 ‘한글’이 유네스코에서 지정하는 세계기록유산에 등록되었다고 알고 있다. 그러나 그때 등록된 것은 추상적인 ‘한글’이 아니라, 유네스코 총회에서 세계기록유산으로 승인받은 것은 한글의 창제 원리와 운용 원리 등을 적은 책 형태의 기록물인 ‘훈민정음 해례본’이었다. 이것을 많은 사람이 ‘한글’이 등록된 것으로 오해해 ‘한글’에 대한 긍지를 높이는 잘못된 계기로 작용한 것이다.

며칠 후면 한글날이다. 한글날이 23년 만에 공휴일로 다시 부활되었다. 그러나 과연 우리는 한글과 한글날에 대해 얼마나 알고 있을까? 문체부에서 실시한 설문조사에 따르면, 한글날이 국경일이자 공휴일임을 정확히 아는 비율은 응답자의 절반(52.1%)을 조금 넘는데 그쳤고, 30%를 넘는 응답자가 ‘한글날이 공휴일인지 모른다.’고 답했다. 또한 훈민정음을 창제, 반포한 해를 정확하게 모르는 사람은 65.3%에 달했으며, 한글날이 반포일을 근거로 제정된 것을 모르는 경우도 42.2%에 이르렀다. 이번 설문조사를 통해 국민 모두가 꼭 알아야 한글 상식으로는 △한글날의 의미, △훈민정음 창제 당시의 역사적 배경, △한글창제의 원리 등을 꼽았고, △한글의 과학성과 우수성, △세계 속에서의 한글의 의미 등도 정확하게 알고 싶다고 답했다.

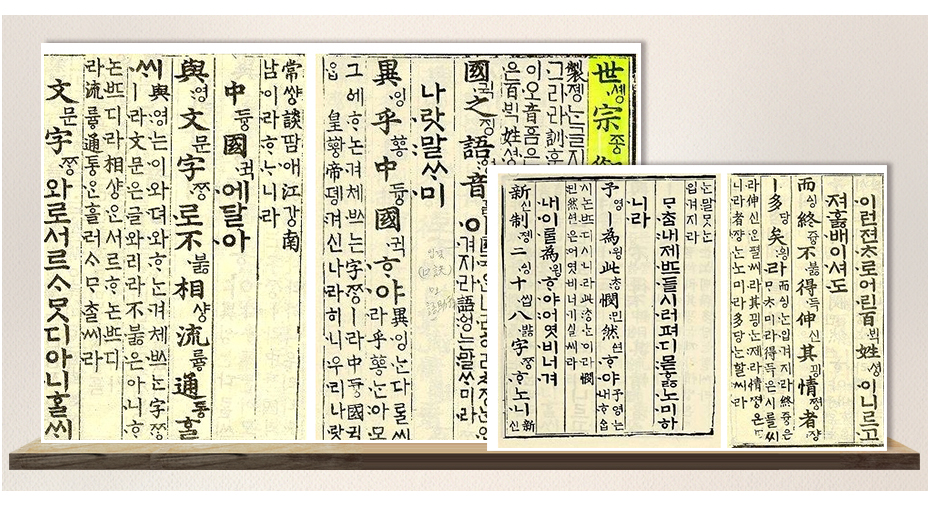

이번 교차로 한글날 기획특집에서는 남요섭 고서수집가가 소장하고 있는 다양한 한글에 관한 고서적을 발굴하여, 한글의 의미와 소중함 그리고 발전과정을 돌이켜보기로 한다.

‘한글’이란 뜻은 무엇일까?

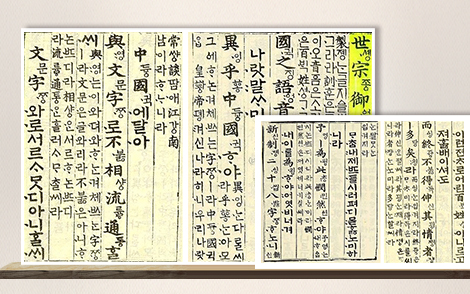

세계 무수한 문자 가운데 유일하게 한글만이 그것을 만든 사람과 반포일을 알며, 글자를 만든 원리까지 기록된 문자가 바로 ‘한글’이다. 한글은, 정확히 말해 국보70호인 ‘훈민정음 해례본’은 벌써 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. ‘한글’이라는 이름은 1910년대 초에 주시경 선생을 비롯한 한글학자들이 쓰기 시작했다. 여기서 ‘한’이란 ‘크다’, ‘바르다’, ‘하나’를 뜻하는 고유어 ‘한’에서 비롯되었다. 그 뜻은 큰 글 가운데 오직 하나뿐인 좋은 글, 온 겨레가 한결같이 써온 글, 글 가운데 바른 글(똑바른 가운데를 한가운데라 하듯이), 모난 데 없이 둥근 글(입 크기에 알맞게 찬 것을 한 입이라 하듯이)이란 여러 뜻을 한데 모은 것이라 하기도 한다. 한글 창제 당시에는 ‘백성을 가르치는 바른 소리’라는 뜻으로 ‘훈민정음’이라 하였고, 줄여서 ‘정음(正音)’이라는 이름이었다. 한글은 조선 시대에는 지식층으로부터 경시되며, 본래의 이름으로 쓰지 않고 막연히 ‘언문(諺文)’ ‘언서(諺書)’ ‘반절(反切)’로 불리거나, 혹은 ‘암클(여성들이 배우는 글)’, ‘아햇글(어린이들이 배우는 글)’이라고 낮추어 불렀다고 알려져 있다. 1894년 갑오개혁 이후 한글은 ‘국서(國書)’, ‘국문(國文)’이라고 불렀고 혹은 ‘조선글’로 부르기도 했다. 이것은 한국의 글이라는 보통 이름일 뿐이며, 고유명사로 한글이라는 이름이 널리 쓰이기 전에는 ‘가갸’, ‘정음’ 등으로 불렀다.

우리고장 고서수집가 남요섭씨가 소장한 한글관련 ‘고서적’에서 한글의 변천과정을 조금이나마 느껴볼 수 있었다. 단기4279년(서기 1946년) 조선어학회에서 발간된 보급용 ‘훈민정음 해례본’은 한글에 대한 열망이 그대로 반영된 결과물이기도 했다. 남요섭 고서수집가는 “한글에 관한 서적은 보이는 데로 구입했다. 주로 전국 고서점과 고물상에서 구입했다.”라며 “서울은 청계천, 대구는 대구시청 옆, 부산은 보수동 책방거리, 대전 동구청 앞에 고서적 판매서점이 몰려있다. 한글에 관한 귀한 자료를 모으는 일은 가치 있는 일이다. 지난 서적을 통해 한글의 참 모습과 발전과정을 알 수 있을 것”이라고 말한다. 그가 펼쳐놓은 한글관련 서적을 통해 흘러간 세월 속에 어떻게 한글이 우리들에게 뿌리를 내렸는지 어렴풋이 알 수 있었다.

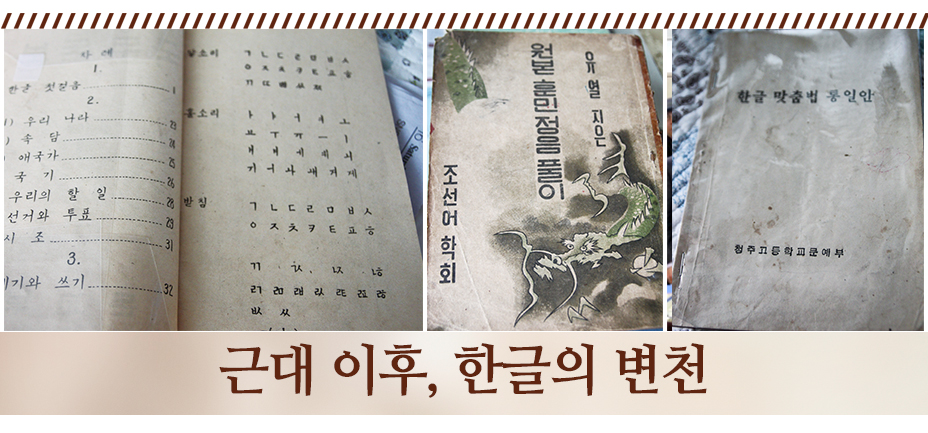

근대 이후, 한글의 변천

1894년(고종 31년) 갑오개혁에서 마침내 한글을 ‘국문’(國文)이라고 하여, 1894년 11월 21일 칙령 제1호 공문식(公文式)과 1895년 5월 8일 칙령 제86호 공문식에서 법령을 모두 국문을 바탕으로 삼고 한문 번역을 붙이거나 국한문을 섞어 쓰도록 하였다. 1905년 지석영(池錫永)이 상소한 6개 항목의 ‘신정국문(新訂國文)’이 광무황제의 재가를 얻어 한글 맞춤법으로서 공포되었다. 그러나 그 내용의 결점이 지적되면서 1906년 5월에 이능화(李能和)가 ‘국문일정의견(國文一定意見)’을 제출하는 등 논란이 되자, 당시 학부대신 이재곤(李載崑)의 건의로 1907년 7월 8일 대한제국 학부에 통일된 문자 체계를 확립하기 위한 국어 연구 기관으로 '국문연구소(國文硏究所)'가 설치되었다. 한편 국문연구소의 연구 성과는 1909년 12월 28일 학부에 제출한 보고서로서 ‘국문연구의정안(國文硏究議定案)’ 및 어윤적, 이종일(李鍾一), 이억(李億), 윤돈구(尹敦求), 송기용(宋綺用), 유필근(柳苾根), 지석영, 이민응(李敏應)의 8위원 연구안으로 완결되었다.

한글과 한문이 혼용되어 매일신보에서 사용하였고, 민간에서는 1906년 주시경이 대한국어문법(大韓國語文法)을 저술하였다. 1908년에 국어문전음학(國語文典音學)으로 출판하였으며, 1908년 최광옥(崔光玉)의 대한문전(大韓文典), 1909년 유길준(兪吉濬)의 대한문전(大韓文典), 김희상(金熙祥)의 초등국어어전(初等國語語典), 1910년 주시경의 국어문법(國語文法)등 이 출간되었다. 이후에도 1911년 김희상의 조선어전(朝鮮語典), 1913년 남궁억(南宮檍)의 조선문법(朝鮮文法), 이규영(李奎榮)의 ‘말듬’, 1925년 이상춘(李常春)의 조선어문법(朝鮮語文法) 등으로 이어졌다. 1937년 최현배(崔鉉培)의 ‘우리말본’으로 집대성된다.

한글날, 약력 10월 9일 지정

현재 한글날은 정확하게 양력 10월 9일이다. 1926년 11월 4일(음력 9월 29일), 당시 민족주의 국어학자들의 단체인 조선어연구회가 주동이 되어 세종대왕이 훈민정음(訓民正音)을 반포한지 480주년이 된 해를 맞이하여 기념식을 갖고, 이날을 제1회 '가갸날'로 정하였다. 세종실록에 1446년(세종 28) 음력 9월 훈민정음이 반포되었다고 기록되어 있어, 당시 음력 9월의 마지막 날인 29일을 '가갸날'로 정하고, 신민사와 공동 주최로 훈민정음 반포 8회갑(八回甲: 480년)을 기념하였다. 이듬해인 1927년 조선어연구회 기관지 ‘한글’이 창간되고부터 이날을 ‘한글날’로 고치고 계속 음력으로 기념하다가, 1932년 양력 날짜로 환산, 10월 29일에 기념행사를 가졌다. 이를 다시 1934년 정확한 양력 환산법을 적용하여 10월 28일로 정정하였고, 1940년 7월 훈민정음 해례본(解例本)이 발견되어 집현전 대제학 정인지(鄭麟趾)의 서문에 반포일이 9월 '상한(上澣)'으로 나타났으므로, 상순의 끝 날인 9월 10일을 양력으로 환산하여 오늘날의 10월 9일을 한글날로 확정하였다.

1949년 6월 4일, 대통령령으로 ‘관공서의 공휴일에 관한 규정’을 제정하여 공포하면서 공휴일로 정했다. 1970년 '관공서의 공휴일에 관한 규정'이 전면 개정되었을 때도 공휴일이었으나 1991년부터 법정 공휴일인 기념일에서 법정 공휴일이 아닌 기념일로 바뀌었다. 2006년부터는 법정 공휴일이 아닌 국경일로 지정되었다가, 올 2013년 법정 공휴일로 다시 지정되었다.

해방 이후, 재미있는 한글 관련 고서들

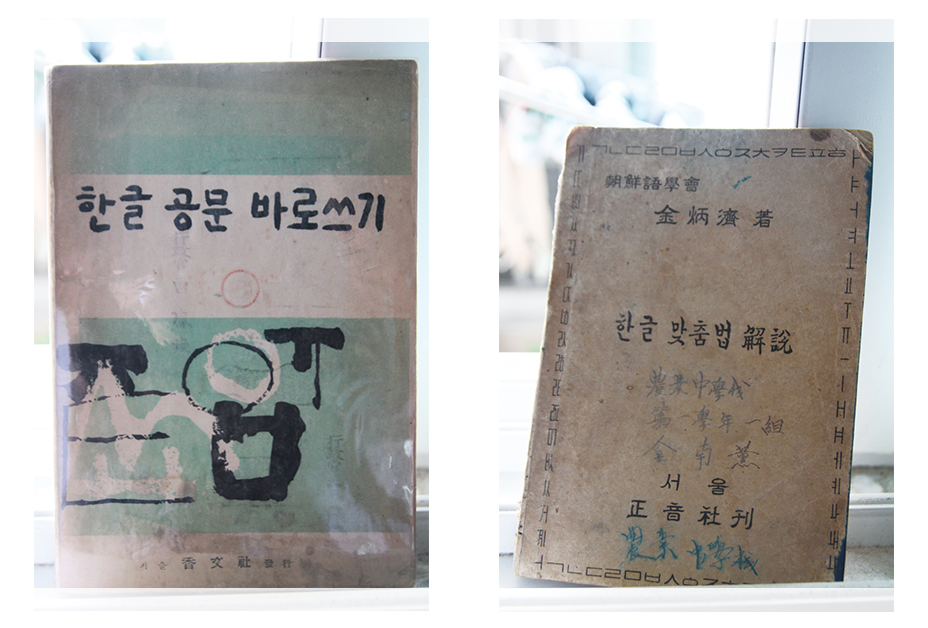

남요섭 고서수집가가 소장한 한글관련 고서적들은 이러한 한글의 발전상을 다양한 각도에서 볼 수 있었다. 조선어학회에서 발행한 ‘한글 맞춤법 통일안’은 일제강점기인 1933년부터 시작해서 37년, 40년, 45년, 46년에 개정판을 시대별로 볼 수 있다. 당시 국문학자 유열이 지은 ‘원본 훈민정음 풀이(조선어학회 刊)’, 1946년 발행한 ‘한글맞춤법 해설’, 1945년 발행한 한글통일 ‘조선어문법’ 등 다양했다. 특히 눈길을 끄는 서적은 1958년 청주고등학교 문예부에서 발간한 ‘한글맞춤법 통일안’은 귀한 자료로 평가받고 있다. 재미있는 것은 5·16 군사쿠데타 후 군사정부가 국민 복지를 이룩하고 국민의 도의, 재건의식을 높인다는 이름 아래 벌였던 재건국민운동본부에서도 한글에 대한 관심이 높았다는 반증이 남요섭씨가 소장한 고서적을 통해서도 보여 진다.

당시 재건국민운동본부(유달영 본부장)에서 1961년에 발간한 ‘한글공부’란 서적은 ‘책을 깨끗이 아껴 씁시다. 책을 아껴 쓰는 것도 재건사업을 크게 돕는 일’이라고 겉표지에 언급되어 있어 당시의 분위기를 느낄 수 있다. 육군본부에서도 1963년 6월 ‘국민독본’이라 하여 한글관련 서적을 발간했다. 남요섭 고서수집가는 “아마도 당시 국군 중에 한글을 모르는 병사들이 많았기 때문에 한글 교육용으로 발간했을 것”이라며 “육군본부에서 발간한 ‘국민독본’을 구입한 곳은 대전 충무서점”이라고 기억하고 있었다. 전남일보에서 1958년 발행한 ‘한글공문바로쓰기’도 특별하다. ‘공문을 한글로 쓰자’라는 주제로 한문이 주가 되던 당시의 공문서를 한글로 바꾸는 노력이 엿보이는 의미 있는 서적으로 평가받고 있다. 당시 전라남도 신구영 내무국장은 “이는 한글전용의 첫 시험이다. 이조 500년 한자숭배의 사조와 일제 40년의 우리말 말살정책으로 인한 상처를 치유하고 한글을 제대로 정립하는 의미 있는 출발”이라고 말한다.

한편 남요섭 고서수집가의 소장서적 중 미국사람 프랭크 로백 박사가 쓴 ‘한글독본(대한 계명협회 발행)’도 희귀자료로 평가받는다. 수남이를 주인공으로 등장시킨 ‘한글독본’은 상, 하권으로 구분되어 졌다. 주인공 수남이의 일상생활을 중심으로 이야기가 펼쳐지는데 당시로서는 파격적인 스토리텔링 기법이라 주목을 끈다.

國語語典), 1910년 주시경의 국어문법(國語文法)등 이 출간되었다. 이후에도 1911년 김희상의 조선어전(朝鮮語典), 1913년 남궁억(南宮檍)의 조선문법(朝鮮文法), 이규영(李奎榮)의 ‘말듬’, 1925년 이상춘(李常春)의 조선어문법(朝鮮語文法) 등으로 이어졌다. 1937년 최현배(崔鉉培)의 ‘우리말본’으로 집대성된다.

해당 카테고리의 다른 글

-

2025-05-21 10:08:05

-

2025-05-07 09:46:51

-

2025-04-23 09:38:12

-

2025-04-09 09:05:50

-

2025-03-26 09:40:34