교차로여행

NZINE 에디터

2016-01-11

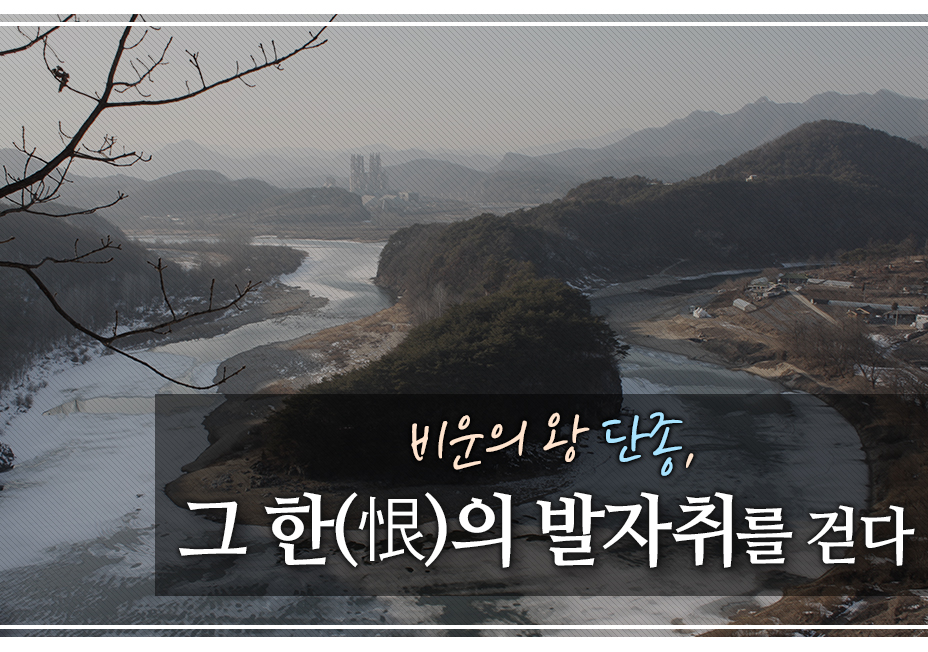

단종, 그 한(恨)의 발자취

''

겨울 길은 아득하게 사라지고, 이제 봄이 오는 길목으로 두 대의 버스는 달려간다. 충북체육관에서 8시에 출발하여 2시간 30분정도를 달리자 버스는 영월에 도착했다. 제일 먼저 단종의 능이 있는 장릉에 왔다. 전통한식 양식으로 자리한 이곳 경내에는 세종실록과 문종실록, 단종실록, 조선시대 관복 단종의 죽음 과정에 대한 기록물, 단종애사와 관련된 여러 서적이 보존돼 있어 단종의 생애를 한눈에 볼 수 있는 곳이다. 이번 테마여행에 참석한 70여명의 여행객들은 이갑순 해설사의 설명에 귀를 기울였다. “관풍헌에서 1457년 10월 24일 조정에서 내려진 사약을 받고 승하하여 그 옥체가 강물에 버려지자 단종의 시신을 거두는 자는 삼족을 멸한다는 어명에도 불구하고 가족과 함께 단종의 시신을 암장한 충신 엄홍도의 정여각입니다.”라고 설명하는 해설사의 목소리는 조금 떨려왔다.

노루가 있던 자리에 암장한 단종의 능

숙부였던 수양대군(세조)에게 왕의 자리를 빼앗기고 청령포에 유배되었다 17세의 젊은 나이에 죽임을 당해 묻힌 곳, 단종의 한(恨)이 굽이굽이 서린 그곳이 장릉이다. 다른 왕릉들이 낮은 구릉(丘陵)지대에 모셔진 데 비해 장릉은 높은 산 정상에 위치해 있을 뿐만 아니라, 묘역이 좁은 것은 단종의 시신이 동강에 버려진 것을 호장 엄홍도(순조 33년 공조판서, 고종 13년 충의공 시호)가 수습해 노루가 머물었다는 현재의 장소에 비밀리에 암장한 것을 숙종 14년(1698년)때 왕으로 복원되면서 암장한 이곳을 찾아 왕릉으로 정비했기 때문이다. 충신 엄홍도가 지게에 단종의 시신을 지고 천천히 걸었을 그 길을 걸어보았다. 약 500년이 흐른 지금 그 한을 느껴보기에는 날씨가 너무 화창했다. 이제는 한을 접고 단종은 맑은 모습으로 우리 참배객을 맞이하는 것일까. 왕의 무덤은 다른 왕릉과 달리 단출했다. 이갑순 해설사는 “장릉에는 곡장(曲墻) 3면, 혼유석(魂遊石) 1개, 명등석(明燈石) 1개, 망주석(望柱石) 1쌍, 문인석(文人石) 1쌍, 마석(馬石) 1쌍, 양석(羊石) 1쌍, 호석(虎石) 1쌍 등으로 배치돼 있는 데, 추봉된 왕릉이라 명등석의 밑돌과 가운데 돌 사이의 받침돌인 간석(竿石)과 봉분주위를 둘레세운 병풍석(屛風石), 무인석(武人石) 등이 없으며, 호위 동물석이 적은 것이 특징이다.”라고 설명한다.

애절한 그리움의 향이 가득한 청령포

장릉에서 단종의 애사를 듣고 이동한 여행객들은 무거웠다. 흥겨운 여행의 분위기는 씻은 듯 사라지고 어느새 이들은 단종이 겪은 그 아픔을 온 몸으로 체득해 그 무게가 전신을 감싸고 있는 것이다. 이번 테마여행에 참가한 이정순(54)씨는“아들과 함께 이번 여행에 참가했는데 드라마나 책으로만 알던 단종의 애사를 직접 듣고 그 역사의 장을 돌아보니 더욱 가슴에 와 닿네요.”라며 아들의 머리를 가만히 쓰다듬었다. 17살의 젊은 나이에 자신의 의지와 상관없이 생을 마감해야 하는 어린 단종의 모습이 자꾸 어른거린다.

1446년 성삼문 등 사육신들의 상왕복위의 움직임이 사전에 누설됨으로 상왕은 노산군으로 감봉되었다. 첨지중추원사 어득해가 거느리는 군졸 50인의 호위를 받으며 원주, 주천을 거쳐 청령포로 갔던 그 옛날의 유배 길을 우리 일행은 버스를 타고 거슬러 간다. 청령포는 동, 남, 북 삼면이 물로 둘러싸이고 서쪽으로는 육육봉이라 불리는 험준한 암벽이 솟아있는 천혜의 요새였다. 나룻배를 이용하지 않고는 결코 밖으로 출입할 수 없는 마치 섬과도 같았다. 동력선을 타고 강을 건너는 동안 함께 동행 했던 교차로 황승진(40) 과장은“참 신기하지요. 그 옛날 어떻게 이런 장소를 발견하여 유배지로 삼았을까요?”라고 궁금해 한다.

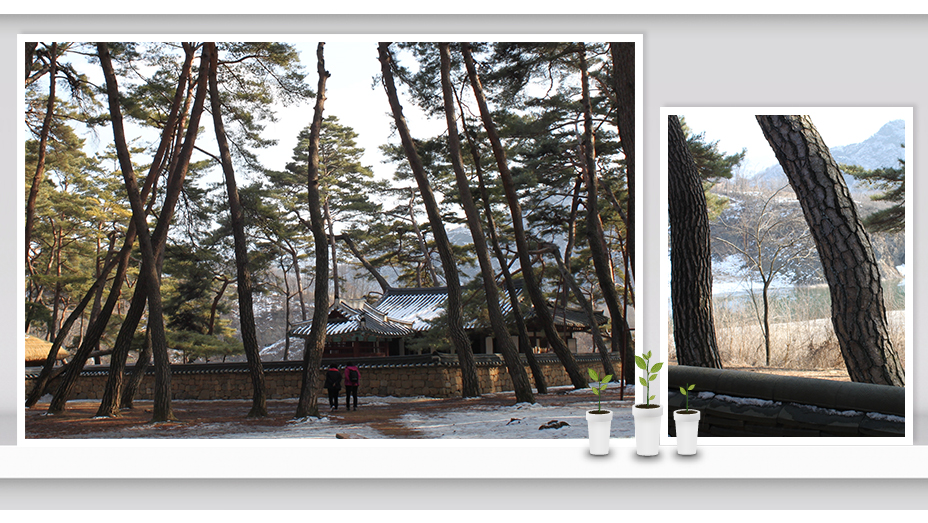

배에서 내리자 우리를 반기는 것은 천년의 숲, 송림이었다. 아름드리 붉은 적송은 거북 등처럼 쩍쩍 갈라져 있어 세월의 풍파를 실감케 한다. 그 송림속에 단종이 2달간 유배되었던 단종어소가 보인다. 단종어소는 승정원 일기의 기록에 따라 기와집으로 그 당시의 모습을 재현한 것이다. 어소에는 당시 단종이 머물렀던 본채와 궁녀 및 관노들이 기거하던 행랑채가 보인다. 지금은 밀납인형으로 단종의 모습과 신하, 궁녀의 모습을 재현해 놓았다. 소나무 숲을 거닐다 보면 유독 거대한 소나무가 눈에 띄는데 바로 관음송(觀音松)이다. 두 갈래로 갈라진 이 소나무가 단종의 유배 당시 모습을 보았다 하여 관(觀)이며, 오열하는 소리를 들었다 하여 음(音)을 따 관음송(觀音松)이라 불리어왔다.

청령포 뒷산 육육봉과 노산대사이 층암절벽 위에 있는 돌탑이 하나 보인다. 망향탑이다. 이는 단종이 유배생활을 할 때, 자신의 앞날을 예측할 수 없는 근심 속에서도 한양에 두고 온 왕비 송씨를 생각하며 여기저기 흩어져 있는 막돌을 주워 쌓아 올렸다는 탑으로 단종이 남긴 유일한 흔적이라고 한다. 두 달 동안 매일 이곳에서 서울을 바라보며 살아온 지난날의 추억을 돌 하나하나에 담아 얹어 놓았으리. 청령포를 휘돌아 물결은 500년이 지난 지금도 무심하게 흐른다. 1457년 뜻밖의 큰 홍수로 청령포가 물에 잠기자 단종은 영월 동헌의 객사인 관풍헌으로 처소를 옮겼다. 그해 10월 24일 유시에 단종은 17세의 어린 나이로 관풍헌에서 승하하였다. 금부도사 왕방연이 사약을 진언하고 한양으로 돌아가는 길에 비통한 심정으로 청령포를 바라보며 시조 한 수를 읊었다.

‘천만리 머나먼 길에 고운님 여의옵고 내 마음 둘 데 없어 냇가에 앉았으니 저 물도 내 안 같아서 울어 밤길 예놋다.’

해당 카테고리의 다른 글

-

2020-12-30 10:17:28

-

2019-06-03 09:09:21

-

2019-05-24 16:05:38

-

2019-05-20 11:42:43

-

2019-05-16 09:17:12