커뮤니티

눈 쌓인 성벽길을 걸으며 청주를 바라보다

2019-01-15

라이프가이드

라이프

라이프

눈 쌓인 성벽길을 걸으며 청주를 바라보다

''

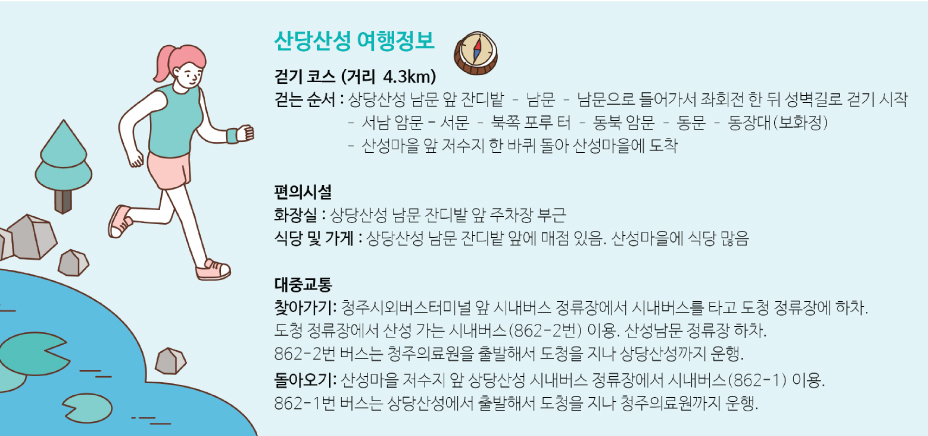

눈 쌓인 성벽길을 걷는다. 알싸한 겨울바람이 마음 속 찌든 때를 깎아 날려버리는 기분이다. 막힘없이 트인 전망은 통쾌하다. 산굽이를 따라 구불거리며 이어지는 성벽길을 보고 있으면 걷고 싶어진다. 상당산성 성벽길을 걸으면 행복해 진다.

매월당의 걸음으로 일상에서 벗어나다

조카 단종을 왕의 자리에서 쫓아내고 왕이 된 세조에 반대하여 세상을 등지고 떠돌던 매월당 김시습의 발길이 청주의 상당산성에도 닿았었나보다. 상당산성 남문 앞 너른 잔디밭에 김시습의 시를 새긴 시비가 있다.

김시습은 시에서 산성에 오른 감회를 이렇게 적고 있다. ‘웅장하여라 아득히 펼쳐진 산하/의기도 드높구나 산정마루 높이 오르니’

상당산성을 처음 쌓은 때는 백제시대다. 자료에 따르면 백제시대에 흙으로 성을 쌓았다. 그 이름도 백제시대 ‘상당현’에서 유래했다. 백제 사람들이 성을 쌓고 길을 만든 곳에 조선시대에 돌로 성벽을 구축했다. 조선시대 선조 임금 때 지금의 모습으로 성을 쌓았고, 숙종 임금 때인 1716년부터 석축을 쌓아 개수했다는 기록이 남아 있다. 그 공사는 영조 임금에 이르러 끝났다. 이런 역사를 품은 상당산성은 1970년에 사적 제212호로 지정됐다.

김시습이 보았다던 그 웅장하고 아득한 산하를 보러 잔디밭 한쪽에 난 길을 따라 남문으로 향했다. 남문을 통과해서 왼쪽으로 돌아 성벽 위에 난 길로 올라섰다. 성벽길 옆 숲에도 길이 있지만 전망을 볼 수 없다. 오르막길을 다 올라서면 서남암문이 나온다. 서남암문 위에 서면 우암산 줄기가 어떤 형국으로 산성까지 이어지는 지 한 눈에 보인다. 그 앞에 펼쳐진 전망이 통쾌하다. 현대 문명이 만든 풍경을 다 지우면 김시습이 보았을 그 산천일 것이다.

보고 있으면 걷고 싶어지는 길

서남암문에서 서문 쪽으로 향한다. 눈 쌓인 성벽길을 걷는 운치가 깊다. 조심스레 발을 디디며 천천히 걷는다.

눈 쌓인 길과 솔잎 마다 부서지는 반짝이는 푸른 햇살, 건듯 불어가는 바람의 향기, 이런 것들이 동시에 마음으로 드는 순간이 있다. 그 순간 걸음을 멈추게 된다. 그리고 더 깊이 느끼게 된다. 느낌이 쌓이면 마음이 움직이게 되고 움직이는 마음은 밖으로 표현된다. 누구는 그림으로, 또는 음악으로, 시로, 몸짓으로 그 마음을 전달하게 되는 것이다. 김시습도 그 과정을 거쳐 산성에 오르는 자신과 산천에 대한 마음을 남기게 된 것이다.

으로 이어지는 성벽 중간에 서문이 보인다. 그 풍경이 상당산성이 만드는 풍경 중 으뜸이다. 구불거리는 성벽이 꿈틀 대는 생명체 같다. 그 가운데 솟은 문루가 화룡점정이다. 보고 있으면 걷고 싶어진다. 그 마음을 가라앉히고 더 자세히 더 오래 그 풍경을 느낀다.

서문의 이름은 미호문이다. 서쪽 방향을 상징하는 호랑이를 이름에 넣었다. 산성이 있는 산의 형국이 호랑이를 닮았는데, 호랑이의 기운이 달아나지 못하도록 호랑이의 목에 해당하는 곳에 문을 세워 그 기운을 지키려했다는 이야기가 전한다. 2015년에 해체 보수 했다. 서문이 있던 원래 자리는 지금 문이 있는 자리에서 38m 앞이다.

서문을 뒤로하고 산성의 북쪽으로 걷는다. 숲에 난 성벽길이 마음을 당긴다. 먼 데를 바라본다. 빈가지 촘촘한 나무들이 숲을 이루었다. 그 숲이 만든 산줄기들이 겹겹이 포개져 넘실댄다. 산이 잦아드는 곳에 마을이 있고 마을 앞에는 너른 들이 펼쳐진다. 내수 쪽 풍경이다.

(左)상당산성 남문 (右)상당산성 서문

상쾌하고 통쾌하게

동북암문을 지나 동문으로 향한다. 높은 산굽이에서 동문을 굽어본다. 성벽과 문루가 어울린 풍경이 날개를 펼친 한 마리 학 같다. 금방이라도 하늘을 향해 날아오를 것 같은 기세다. 그 뒤에 보이는 산줄기가 겹쳐 물결처럼 넘실대는 풍경이 배경이다.

동문을 지나면 보화정(동장대 : 산성 동쪽에 있던 군사지휘소. 상당산성에는 동쪽과 서쪽에 군사지휘소가 있었다. 서쪽에 있던 군사지휘소는 서장대다.)이 나온다. 동장대로 내려가는 길 오른쪽에 산성마을이 보인다. 옹기종기 모인 집들을 산이 품고 있다. 왼쪽으로 눈 쌓인 빈 논이 보인다. 다 내주고 텅 비어 가득하다.

동장대를 지나면 산성마을 앞 저수지가 나온다. 오후의 햇살이 기우는 겨울 저수지가 고즈넉하다. 저수지 둘레에 난 길을 한 바퀴 돌고 산성마을로 들어간다.

(左)상당산성 동장대(보화정) (右)상당산성 남문 앞 잔디밭에 있는 김시습 시비

산성마을은 백숙마을로 유명했다. 1990년 무렵 백숙을 팔기 시작했다. 당시에는 숙박업도 같이 했다. 지금도 몇 개 남아 있는 ‘○○장’이라는 식당 이름이 그 증거다. 예전부터 백숙과 함께 대추술을 즐겼다. 지금은 청국장 비지장 두부 지짐 등 다른 먹을거리들도 많다.

오후의 햇살을 받은 마을이 아늑하다. 산비탈 골목을 따라 마을을 돌아본다. 집마다 이런저런 음식들을 판다. 마을 구경을 하며 돌아다니다 식당으로 들어갔다. 햇살 드는 자리를 골라 배낭을 풀고 앉았다. 얼었던 몸이 녹는다. 두부지짐과 막걸리를 시켰다. 막걸리 한 잔에 지나왔던 길과 그 앞에 펼쳐진 풍경을 떠올린다. 하나하나 이름 붙여주고 싶은 풍경이 낱낱이 떠오른다. 2019년 한 해도 오늘 같은 날들이 가득하길…