문화

국가유산청

http://www.cha.go.kr

2023-10-27

무형유산의 맛·멋·흥

해안마을의 안녕과 풍어를 기원하는 축제 동해안별신굿

'동해안을 삶의 터전으로 살아온 사람들의 삶의 모습 투영시켜'

동해안별신굿은 동해안에 상주하는 무당들이 동해안의 최북단인 강원도 고성에서부터 남쪽의 부산 다대포까지의 지리적 범역에서 행하는 마을굿을 말한다. 동해안별신굿은 동해안의 어촌 마을에서 수호신을 모시고 마을의 평화와 안녕, 풍요와 다산, 배를 타는 선원들의 안전을 빌기 위해 집안 대대로 굿을 해 온 무당들을 청하여 벌이는 마을 단위 공동체의례이다. 무당굿은 민중의 삶과 문화에 밀접하게 연관되어 있다. 20세기에 이르러 급속하게 진척된 근대화·도시화·산업화 과정에서 전통적 생활 형태나 민속은 상당 부분 파괴되거나 변화를 겪어 왔다. 하지만 급격한 문화 변동의 와중에도 강인한 생명력으로 변화에 적절하게 대처하고 적응하면서 민중의 현실 속에 뿌리내린 것도 있다. 그러한 것 가운데 하나가 동해안별신굿이다. ‘풍어제’, ‘풍어굿’이라고도 하는 동해안별신굿은 2~3년 또는 4~5년을 주기로 하거나, 길게는 10년에 한 번씩 열린다. 굿은 무당들이 담당하며, 무가·무악·춤 등의 예술성이 뛰어나고 축제성이 강한 의례이다.

동해안별신굿, 당맞이를 하는 무녀(포항 계원별신굿, 2010년 7월 15일)

동해안 어촌과 무당

인간은 자연과 지리적 산물로 인해 생명을 유지한다. 인간의 삶은 자연·문화적 배경과 밀접하게 연관되어 있다. 동해안 사람들의 삶 역시 해안이라는 공간적 토대를 기반으로 자신들만의 문화를 생성해 냈다. 내륙 농촌 지역과 마찬가지로 해안 어촌 지역은 자연 지리적 환경의 규제를 받지만, 특히 어촌의 경우 자연조건에 구속과 지배되는 강도가 크다.

생업적 조건에 의한 불확실성을 강제할 의례를 필요로 한다. 내륙 지역보다 작업의 위험도가 높은 동해안 지역에서 의례가 지속적으로 유지되는 현상은 그들의 삶과 관련되어 있다. 바다를 삶의 일부로 받아들였던 동해안 사람들에게는 공동체 성원의 합의에 따라 실행하는 공동체의례, 즉 동해안별신굿이 필요했던 것이다. 공동체의례는 개인의례보다 사회적으로 합의된 문화를 한층 더 수용하고 있기 때문이다.

동해안별신굿의 연행주체인 동해안의 무당들은 해안을 따라 각지에 거주하면서 자신의 세력을 확장할 수 있는 근거지를 형성하고 있다. 동해안 지역에서 굿을 담당하는 무당 집단은 동해안을 따라 여러 지역에 골고루 분포하여 상주하고 있다. 이들은 속초·강릉·삼척·울진·영덕·포항·울산·부산 등 동해의 해안선을 따라 거주하며, 각자 거주하고 있는 지역이나 연고를 중심으로 하여 당골판을 확대한다.

현재 국가무형문화재로 인정받고 있는 동해안별신굿 전승자들은 음악성과 예술성이 뛰어나다. 매달 보유자와 전승교육사로부터 전수교육이 이루어지고, 개인별로 학습한 상황을 점검받는다. 이수자, 전수생들은 개별 연습을 통해 기량을 쌓고 전수교육 또는 굿 현장에서 점검받고 있다. 별신굿 현장이 유지되는 마을에서의 굿을 통해 현장감을 잃지 않고 있으며, 다양한 공연 및 교육활동을 병행하고 있다.

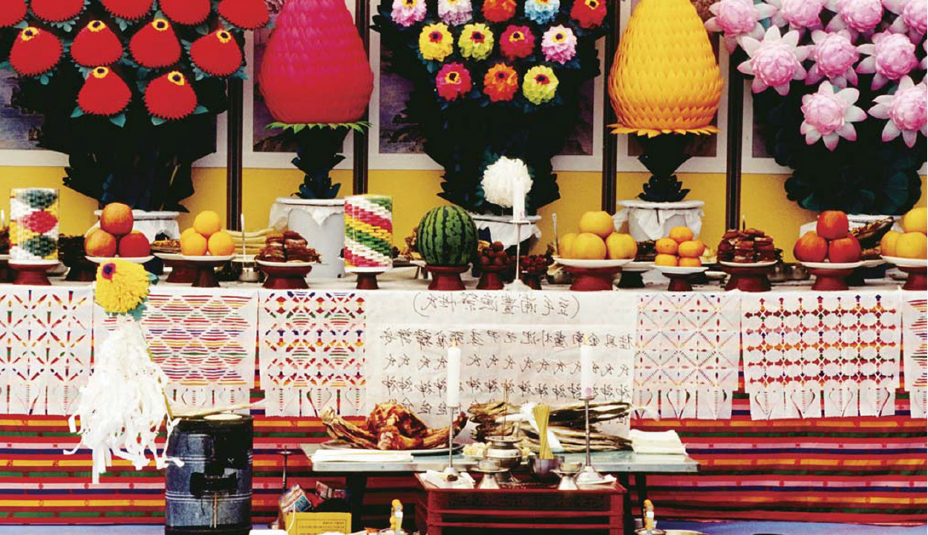

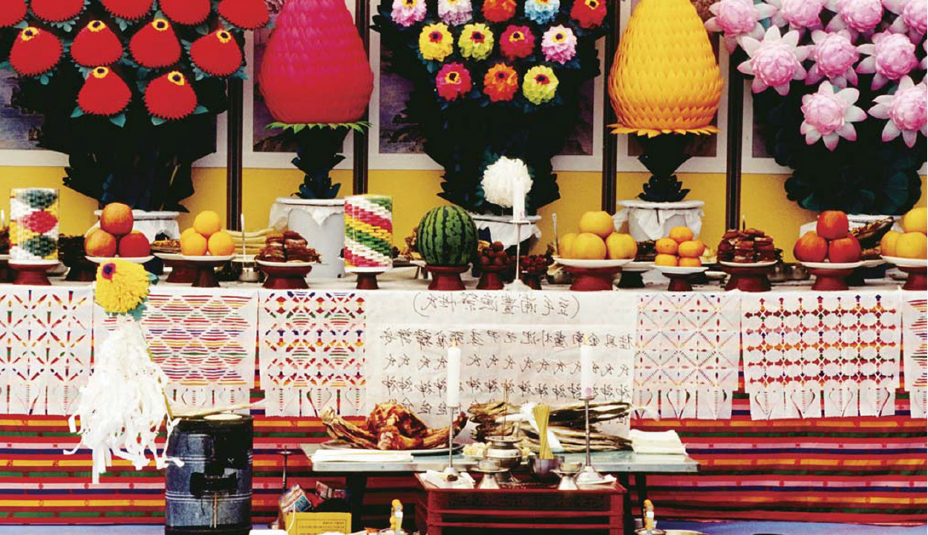

01.동해안별신굿 과정 ©국립무형유산원 02.마을사람들이 각자 준비한 용왕상들 ©국립무형유산원

03.무집단과 마을사람들이 함께하는 후리 ©국립무형유산원

90여 마을에서 전승하고 있는 동해안별신굿

별신굿의 전승 지역은 동해안을 따라 분포하는데 굿 주기와 제일, 굿거리 등은 지역에 따라 유동적이다. 별신굿을 주재할 제주(祭主) 또는 제관(祭官)은 굿을 하기 전에 미리 선정한다. 마을 또는 어촌계에서는 마을사람들이 합의할 수 있는 방법을 찾아 제주를 선정하게 되는데, 생기를 보거나 나이순이나 굴뚝차례 또는 마을의 임원이 맡는 경우가 대부분이다. 제주를 선정할 때는 부정이 없고 깨끗한 사람을 가려 뽑는다. 죽은 부정이 없고 가정에 우환이 없는 사람을 우선시한다. 그러나 현재는 시속(時俗)에 따라 제주와 제관을 하지 않으려고 한다. 제주와 제관의 경우 제일(祭日) 이외에도 마을을 위해 근신해야 하는 기간이 있고, 부정이나 흉사를 가려야 하기 때문이다.

마을에서 굿을 하기 전까지 제주는 목욕재계하면서 근신하고, 마을사람들은 제당을 깨끗이 청소하고, 굿에 필요한 천막과 물품을 구비한다. 무당들은 굿을 하기 전날에 도착하여 굿당에 장식할 지화·허개등·탑등·용선 등을 제작한다.

다음날 본격적으로 무당굿이 시작되는데, 부정을 가리는 부정굿, 신을 청하여 좌정시키는 청좌굿, 동신(洞神)을 모셔오는 당맞이굿, 불러온 신을 화해하고 동참시키는 화해굿, 조상을 청하여 대접하는 조상굿, 자손들의 수명장수를 기원하는 세존굿, 지신을 청하여 마을의 안녕을 비는 지신굿, 산신을 청하여 마을의 안과태평을 비는 산신굿, 성주신을 모셔서 가정의 안녕을 비는 성주굿, 눈의 건강과 풍어를 비는 심청굿, 천왕을 청하여 마을의 안녕을 비는 천왕굿, 장수(將帥)의 위엄과 힘을 빌려 마을의 액과 살을 막는 군웅장수굿, 홍역이나 전염병을 막기 위한 손님굿, 무조(巫祖)인 제면(말명)의 넋을 위로하고 마을의 안과태평을 비는 제면굿, 용왕에게 어로작업의 안전과 풍어를 비는 용왕굿, 별신굿을 통해 신이 잘 운감(殞感)하고 마을의 대소사에 대한 궁금한 사항을 묻는 대내림, 신을 즐겁게 하고 신을 떠나보내는 꽃노래·뱃노래·등노래굿, 마지막으로 잡귀·잡신을 대접하여 떠나보내는 거리굿 등을 연행한다.

동해안별신굿의 전승판은 고성·속초·양양·강릉·동해·삼척을 포함한 강원도 88개 지역, 울진·영덕·포항·경주를 포함한 경상북도 100개 지역, 울산 17개 지역, 부산 22개 지역이다. 모두 227개의 마을에서 별신굿이 행해졌거나 행해지고 있다. 현재 90여 마을에서 여전히 전승하고 있다. 동해안별신굿의 연행 주체인 무당은 국가무형문화재로 지정되었다. 이외에도 무당들은 국가무형문화재 강릉단오제, 경상북도 무형문화재 영덕별신굿, 울산광역시 무형문화재 일산동당제, 부산광역시 무형문화재 부산기장오구굿과도 연계되어 활동하고 있다.

굿당 내부 전경(제물) ©국립무형유산원

변화에 대응한 동해안별신굿의 가치

동해안별신굿에는 동해안을 삶의 터전으로 살아온 사람들의 삶의 모습이 투영되어 있다. 이러한 점에서 동해안별신굿은 동해안 지역사람의 삶과 의식세계를 반영하는 소중한 자료로서 가치가 있다. 동해안 사람들은 별신굿을 통해 전통문화를 계승하고 공동체적 화합을 이끌어 낸다. 현재도 동해안별신굿은 지역사람들의 삶과 유리되지 않은 채 전승되고 있다. 동해안 사람들의 삶의 모습이 별신굿 속에 그대로 투영되어 있는 것이다.

전통사회에서의 굿은 지역사회의 종교·문화적 토대 위에 형성되었다. 전통사회에서 강한 전승력을 확보하고 있던 굿은 시대적 변화에 따라 대부분 소멸하거나 공연화된 형태로 잔존하였으며, 설령 전승이 이루어진다고 하더라도 본디 맥락을 이탈해 있기 십상이다. 그러나 동해안별신굿은 지역민의 신앙을 기반으로 하여 여전히 강인한 생명력을 유지하면서 전승되고 있다. 지역민은 굿을 통해 신앙적·종교적으로 희구하는 한편 예술적·놀이적 욕구를 충족하고 있다.

EDITOR 편집팀

동해안 어촌과 무당

인간은 자연과 지리적 산물로 인해 생명을 유지한다. 인간의 삶은 자연·문화적 배경과 밀접하게 연관되어 있다. 동해안 사람들의 삶 역시 해안이라는 공간적 토대를 기반으로 자신들만의 문화를 생성해 냈다. 내륙 농촌 지역과 마찬가지로 해안 어촌 지역은 자연 지리적 환경의 규제를 받지만, 특히 어촌의 경우 자연조건에 구속과 지배되는 강도가 크다.

생업적 조건에 의한 불확실성을 강제할 의례를 필요로 한다. 내륙 지역보다 작업의 위험도가 높은 동해안 지역에서 의례가 지속적으로 유지되는 현상은 그들의 삶과 관련되어 있다. 바다를 삶의 일부로 받아들였던 동해안 사람들에게는 공동체 성원의 합의에 따라 실행하는 공동체의례, 즉 동해안별신굿이 필요했던 것이다. 공동체의례는 개인의례보다 사회적으로 합의된 문화를 한층 더 수용하고 있기 때문이다.

동해안별신굿의 연행주체인 동해안의 무당들은 해안을 따라 각지에 거주하면서 자신의 세력을 확장할 수 있는 근거지를 형성하고 있다. 동해안 지역에서 굿을 담당하는 무당 집단은 동해안을 따라 여러 지역에 골고루 분포하여 상주하고 있다. 이들은 속초·강릉·삼척·울진·영덕·포항·울산·부산 등 동해의 해안선을 따라 거주하며, 각자 거주하고 있는 지역이나 연고를 중심으로 하여 당골판을 확대한다.

현재 국가무형문화재로 인정받고 있는 동해안별신굿 전승자들은 음악성과 예술성이 뛰어나다. 매달 보유자와 전승교육사로부터 전수교육이 이루어지고, 개인별로 학습한 상황을 점검받는다. 이수자, 전수생들은 개별 연습을 통해 기량을 쌓고 전수교육 또는 굿 현장에서 점검받고 있다. 별신굿 현장이 유지되는 마을에서의 굿을 통해 현장감을 잃지 않고 있으며, 다양한 공연 및 교육활동을 병행하고 있다.

03.무집단과 마을사람들이 함께하는 후리 ©국립무형유산원

90여 마을에서 전승하고 있는 동해안별신굿

별신굿의 전승 지역은 동해안을 따라 분포하는데 굿 주기와 제일, 굿거리 등은 지역에 따라 유동적이다. 별신굿을 주재할 제주(祭主) 또는 제관(祭官)은 굿을 하기 전에 미리 선정한다. 마을 또는 어촌계에서는 마을사람들이 합의할 수 있는 방법을 찾아 제주를 선정하게 되는데, 생기를 보거나 나이순이나 굴뚝차례 또는 마을의 임원이 맡는 경우가 대부분이다. 제주를 선정할 때는 부정이 없고 깨끗한 사람을 가려 뽑는다. 죽은 부정이 없고 가정에 우환이 없는 사람을 우선시한다. 그러나 현재는 시속(時俗)에 따라 제주와 제관을 하지 않으려고 한다. 제주와 제관의 경우 제일(祭日) 이외에도 마을을 위해 근신해야 하는 기간이 있고, 부정이나 흉사를 가려야 하기 때문이다.

마을에서 굿을 하기 전까지 제주는 목욕재계하면서 근신하고, 마을사람들은 제당을 깨끗이 청소하고, 굿에 필요한 천막과 물품을 구비한다. 무당들은 굿을 하기 전날에 도착하여 굿당에 장식할 지화·허개등·탑등·용선 등을 제작한다.

다음날 본격적으로 무당굿이 시작되는데, 부정을 가리는 부정굿, 신을 청하여 좌정시키는 청좌굿, 동신(洞神)을 모셔오는 당맞이굿, 불러온 신을 화해하고 동참시키는 화해굿, 조상을 청하여 대접하는 조상굿, 자손들의 수명장수를 기원하는 세존굿, 지신을 청하여 마을의 안녕을 비는 지신굿, 산신을 청하여 마을의 안과태평을 비는 산신굿, 성주신을 모셔서 가정의 안녕을 비는 성주굿, 눈의 건강과 풍어를 비는 심청굿, 천왕을 청하여 마을의 안녕을 비는 천왕굿, 장수(將帥)의 위엄과 힘을 빌려 마을의 액과 살을 막는 군웅장수굿, 홍역이나 전염병을 막기 위한 손님굿, 무조(巫祖)인 제면(말명)의 넋을 위로하고 마을의 안과태평을 비는 제면굿, 용왕에게 어로작업의 안전과 풍어를 비는 용왕굿, 별신굿을 통해 신이 잘 운감(殞感)하고 마을의 대소사에 대한 궁금한 사항을 묻는 대내림, 신을 즐겁게 하고 신을 떠나보내는 꽃노래·뱃노래·등노래굿, 마지막으로 잡귀·잡신을 대접하여 떠나보내는 거리굿 등을 연행한다.

동해안별신굿의 전승판은 고성·속초·양양·강릉·동해·삼척을 포함한 강원도 88개 지역, 울진·영덕·포항·경주를 포함한 경상북도 100개 지역, 울산 17개 지역, 부산 22개 지역이다. 모두 227개의 마을에서 별신굿이 행해졌거나 행해지고 있다. 현재 90여 마을에서 여전히 전승하고 있다. 동해안별신굿의 연행 주체인 무당은 국가무형문화재로 지정되었다. 이외에도 무당들은 국가무형문화재 강릉단오제, 경상북도 무형문화재 영덕별신굿, 울산광역시 무형문화재 일산동당제, 부산광역시 무형문화재 부산기장오구굿과도 연계되어 활동하고 있다.

변화에 대응한 동해안별신굿의 가치

동해안별신굿에는 동해안을 삶의 터전으로 살아온 사람들의 삶의 모습이 투영되어 있다. 이러한 점에서 동해안별신굿은 동해안 지역사람의 삶과 의식세계를 반영하는 소중한 자료로서 가치가 있다. 동해안 사람들은 별신굿을 통해 전통문화를 계승하고 공동체적 화합을 이끌어 낸다. 현재도 동해안별신굿은 지역사람들의 삶과 유리되지 않은 채 전승되고 있다. 동해안 사람들의 삶의 모습이 별신굿 속에 그대로 투영되어 있는 것이다.

전통사회에서의 굿은 지역사회의 종교·문화적 토대 위에 형성되었다. 전통사회에서 강한 전승력을 확보하고 있던 굿은 시대적 변화에 따라 대부분 소멸하거나 공연화된 형태로 잔존하였으며, 설령 전승이 이루어진다고 하더라도 본디 맥락을 이탈해 있기 십상이다. 그러나 동해안별신굿은 지역민의 신앙을 기반으로 하여 여전히 강인한 생명력을 유지하면서 전승되고 있다. 지역민은 굿을 통해 신앙적·종교적으로 희구하는 한편 예술적·놀이적 욕구를 충족하고 있다.

EDITOR 편집팀

국가유산청

전화 : 1600-0064 (고객지원센터)

주소 : 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 8-11층, 2동 14층

홈페이지 :

http://www.cha.go.kr

다양하고 유익한 문화재 관련정보

본 칼럼니스트의 최근 글 더보기

-

2025-05-09 09:21:58

-

2025-04-25 09:52:00

-

2025-04-11 09:42:35

-

2025-03-28 09:41:45

-

2025-03-14 10:19:15

해당 카테고리의 다른 글

-

2025-05-15 09:56:54

-

2025-05-15 09:43:14

-

2025-05-14 09:02:28

-

2025-05-09 09:21:58

-

2025-05-08 10:02:20